Lors du spectacle des Vikings, on assiste au repentir des envahisseurs devant Saint-Philibert.

Nous avons gouverné de si vastes royaumes,

Ô régente des rois et des gouvernements,

Nous avons tant couché dans la paille et les chaumes,

Régente des grands gueux et des soulèvements. Etc....

Ces extraits de prières d'inspiration mystique découlent des cinq prières de la cathédrale de Chartres.

(Chapitre 4. Prière de report).

Les

Cinq

Prières

dans

la

cathédrale

de

Chartres

ont

été

écrites

par

le

poète

et

écrivain

Charles

Péguy

(1873-1914)

à

la

suite

de

son

pèlerinage

pour

rendre

grâce

à

la

Sainte

Vierge

pour

la

guérison

d'un

de

ses

fils (mai 1913).

Il tombera au champ d'honneur le 5 septembre 1914 à Villeroy.

Le

pèlerinage

est

constitué

des

80

km

de

route

plate

et

rectiligne

séparant

la

cathédrale

Notre-Dame

de

Paris à Notre Dame de Chartres.

Si vous souhaitez faire ce pèlerinage, n'oubliez pas votre bâton et vos prières.

Les Cinq prières de Chartres

Les "Cinq prières de Chartres" représentent un chef-d'œuvre méconnu de la spiritualité française.

Cette série de poèmes religieux, composée par Charles Péguy en 1913, est née d'un pèlerinage personnel à la cathédrale Notre-Dame de Chartres.

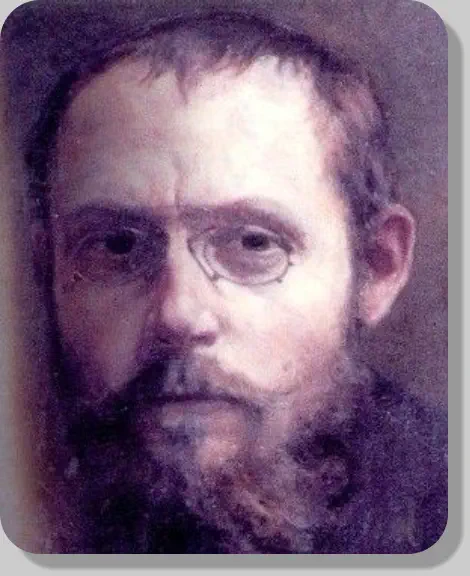

Charles Péguy : L'homme derrière les prières

Charles

Péguy,

né

en

1873

à

Orléans

et

mort

prématurément

au

front

en

septembre

1914

lors

de

la

Première

Guerre

mondiale,

incarne

une

figure

intellectuelle

complexe dans la littérature française et passionnée de la Belle Époque française.

Poète et essayiste d'une rare intensité, sa vie fut marquée par une recherche spirituelle profonde qui culmina avec sa conversion au catholicisme vers 1907.

Fils d'artisans orléanais, il vécut dans une France en pleine mutation, tiraillée entre tradition et modernité.

Un parcours intellectuel et spirituel

Péguy incarne l'intellectuel engagé du début du XXe siècle.

L'itinéraire spirituel de Péguy est particulièrement significatif pour comprendre l'origine des "Cinq Prières de Chartres".

Socialiste idéaliste puis catholique fervent, il resta toujours fidèle à ses convictions profondes.

Sa

fondation

des

"Cahiers

de

la

Quinzaine"

en

1900

lui

a

offert

une

tribune

pour

exprimer

ses

idées

et

publier

ses

œuvres

ainsi

que

celles

d'autres

écrivains

importants de son époque.

Cette

revue

est

rapidement

devenue

un

lieu

d'expression

pour

une

pensée

libre

et

engagée,

reflétant

les

convictions

profondes

de

Péguy

sur

la

justice

sociale,

la

spiritualité et le patriotisme.

Il y publia ses œuvres majeures, dont "Le Mystère de la charité de Jeanne d'Arc".

Sa quête spirituelle, faite de doutes et de certitudes, d'éloignements et de retours, se reflète intensément dans ses écrits.

Les

"Cinq

prières

de

Chartres"

constituent

l'une

des

expressions

les

plus

pures

de

sa

foi

retrouvée,

quelques

mois

seulement

avant

sa

mort

prématurée

au

front

en septembre 1914.

Le contexte historique et personnel du pèlerinage

La

création

des

"Cinq

Prières

dans

la

Cathédrale

de

Chartres"

s'étend

sur

une

période

relativement

brève,

mais

intense,

entre

juin

1912

et

l'été

1913

et

trouve

son origine dans un événement profondément personnel de la vie de Charles Péguy.

La maladie du fils

En 1912, son fils Pierre âgé de 10 ans, tombe gravement malade, atteint d'une fièvre typhoïde qui met ses jours en danger.

Face à cette épreuve, Péguy, bien que récemment revenu à la foi, fait un vœu.

Si son enfant guérit, il accomplira un pèlerinage à Chartres pour remercier la Vierge Marie.

Le chemin de reconnaissance

La guérison obtenue, Péguy honore sa promesse.

Le

poète,

qui

avait

39

ans,

marche

trois

jours

durant

sur

les

routes

de

Beauce,

traversant

les

champs

de

blé

et

les

villages,

dans

une

progression

qui

devient

elle-même méditation et prière.

Il parcourt à pied les quelque 80 kilomètres séparant Paris de Chartres, dans un esprit de pénitence et de gratitude, prenant des notes dans de petits carnets.

L'inspiration poétique

Cette expérience bouleversante nourrit sa création littéraire.

L'année suivante, en 1913, il compose les "Cinq prières de Chartres", véritable testament spirituel où s'entremêlent foi personnelle et tradition chrétienne.

Ce

pèlerinage

s'inscrit

également

dans

un

contexte

de

redécouverte

des

traditions

religieuses

françaises

au

début

du

XXe

siècle,

après

les

tensions

entre

l'Église et l'État qui avaient marqué la fin du XIXe siècle.

Chartres : Un haut lieu de la dévotion mariale

La cathédrale Notre-Dame de Chartres constitue l'un des joyaux de l'art gothique français et un sanctuaire majeur de la chrétienté.

Reconstruite après l'incendie dévastateur de 1194, elle représente un témoignage exceptionnel de la foi médiévale.

La Sainte Chemise

La cathédrale abrite une relique vénérée : le "Sancta Camisia" ou "Voile de la Vierge", porté par Marie lors de la naissance de Jésus.

Cette relique, rapportée de Terre Sainte par Charlemagne selon la tradition, a fait de Chartres un centre de pèlerinage dès le Moyen Âge.

Les vitraux bleus

La lumière filtrée par les célèbres vitraux bleus de Chartres crée une atmosphère propice à la contemplation et à la prière.

Cette lumière, presque surnaturelle, transforme l'espace intérieur de la cathédrale en un lieu hors du temps et a profondément marqué Péguy lors de sa visite.

Le bleu de Chartres, d'une intensité particulière, est devenu emblématique de cette cathédrale et symbolise la dimension céleste de ce sanctuaire.

Le labyrinthe

Le labyrinthe de la nef, chemin symbolique de méditation, représente le parcours du pèlerin vers Dieu.

Cette progression lente et réfléchie trouve un écho dans la structure même des poèmes de Péguy.

Pour

Péguy,

Chartres

incarnait

l'âme

française

et

chrétienne

dans

ce

qu'elle

avait

de

plus

pur.

La

cathédrale,

visible

de

loin

dans

la

plaine

beauceronne,

représentait un phare spirituel guidant les âmes en quête de sens.

Structure et titres des "Cinq prières"

Les "Cinq prières de Chartres" forment un ensemble cohérent tout en présentant chacune une tonalité propre.

Cette architecture poétique reflète les différentes facettes de la relation du croyant avec la Vierge Marie.

Prière de Résidence

Évocation de la présence mariale à Chartres et méditation sur l'ancrage spirituel que représente la cathédrale.

Péguy

y

développe

le

thème

de

l'incarnation

divine

dans

un

lieu

précis,

faisant

de

Chartres

un

point

de

jonction

entre

le

ciel

et

la

terre,

où

la

Vierge

"réside"

véritablement au milieu des hommes.

Prière de Demande

Supplique adressée à la Vierge pour obtenir aide et protection, dans la tradition des prières d'intercession.

Le

poète

y

exprime

les

besoins

et

les

souffrances

humaines,

demandant

l'intervention

maternelle

de

Marie

pour

soulager

les

misères

du

monde

et

apporter

la

grâce divine.

Prière de Confidence

Expression intime des doutes et des espoirs du poète, dans un dialogue personnel avec Marie.

Cette

prière,

peut-être

la

plus

personnelle

des

cinq,

dévoile

l'âme

du

croyant

dans

sa

nudité,

avec

ses

faiblesses

et

ses

aspirations,

dans

une

relation

de

confiance filiale avec la Mère de Dieu.

Prière de Report

Méditation sur le temps et l'attente dans la vie spirituelle, sur le report de la grâce divine.

Péguy

y

aborde

la

question

de

la

patience

et

de

l'espérance

face

aux

délais

de

Dieu,

thème

qui

rejoint

sa

propre

expérience

d'une

conversion

tardive

et

d'une

longue attente.

Prière de Déférence

Expression spirituelle caractérisée par une attitude de profond respect, de soumission et de révérence envers la grandeur de Marie, reine du ciel.

Cette dernière prière clôt le cycle par un acte d'humilité et de reconnaissance de la majesté divine.

Le style de Péguy dans ces prières est caractéristique de sa manière tardive : vers libres, répétitions lancinantes, accumulations qui créent un effet de litanie.

Cette forme poétique, à la fois moderne et inspirée des prières médiévales, permet une progression méditative, comme une lente ascension spirituelle.

Les répétitions, si caractéristiques du style de Péguy, ne sont pas de simples ornements rhétoriques.

Elles créent un rythme incantatoire qui accompagne et soutient la méditation.

Chaque reprise d'un mot ou d'une formule apporte une nuance nouvelle, un approfondissement de la pensée.

La structure d'ensemble des "Cinq Prières" peut être comprise comme un pèlerinage intérieur, parallèle au pèlerinage physique accompli par Péguy.

Portée spirituelle et littéraire des poèmes

Une spiritualité incarnée

Les "Cinq prières" témoignent d'une foi profondément incarnée.

Péguy y évoque la Beauce, sa terre natale, les blés mûrs, les chemins de pèlerinage.

Cette géographie spirituelle ancre sa méditation dans le réel tout en l'élevant vers le transcendant.

Sa dévotion mariale s'inscrit dans une tradition française séculaire tout en la renouvelant par une expression poétique singulière.

La langue de Péguy, directe et dépouillée, refuse les ornements inutiles pour atteindre une vérité nue.

Cette simplicité voulue rappelle la nudité de la prière authentique, où l'âme se présente sans fard devant Dieu.

L'œuvre opère une synthèse remarquable entre la prière personnelle et la dimension collective de la foi.

Le poète parle en son nom propre mais aussi au nom de tous les croyants, dans une communion qui transcende le temps.

Ses invocations à Marie font écho aux innombrables prières des pèlerins qui l'ont précédé à Chartres.

Réception et héritage de l'œuvre

Les "Cinq prières de Chartres" ont connu un destin particulier dans l'histoire littéraire et spirituelle française.

Initialement publiées dans les "Cahiers de la Quinzaine", elles n'ont pas immédiatement rencontré une large audience.

Redécouverte après la Grande Guerre

La

mort

héroïque

de

Péguy

dès

les

premiers

jours

de

la

Première

Guerre

mondiale

interrompit

brutalement

la

diffusion

de

sa

pensée,

mais

a

contribué

à

une

relecture de son œuvre.

Ses prières sont alors perçues comme le testament spirituel d'un poète-soldat.

Cette dimension est renforcée par le contexte historique.

Composées

à

la

veille

de

la

Première

Guerre

mondiale,

ces

prières

portent

en

elles

le

pressentiment

d'un

monde

qui

va

s'effondrer

et

témoignent

d'une

quête

d'absolu face à la menace de la violence et du chaos.

C'est

dans

l'entre-deux-guerres

que

l'œuvre

de

Péguy,

et

notamment

ses

écrits

spirituels,

commencèrent

à

trouver

un

lectorat

plus

large,

inspirant

le

renouveau de la spiritualité catholique française.

Renaissance du pèlerinage

À partir des années 1930, le pèlerinage pédestre entre Paris et Chartres est recréé, explicitement inspiré par la démarche de Péguy.

Cette tradition perdure aujourd'hui, rassemblant chaque année des milliers de pèlerins qui marchent sur les traces du poète.

Le "pèlerinage de Pentecôte" est devenu l'un des plus importants de France, témoignant de l'influence durable de Péguy sur la spiritualité catholique française.

Reconnaissance littéraire

L'œuvre est progressivement entrée dans le canon littéraire français, étudiée pour sa valeur poétique autant que pour sa dimension spirituelle.

Elle incarne une poésie religieuse moderne qui ne sacrifie ni la foi ni l'exigence artistique.

Aujourd'hui,

les

"Cinq

prières

de

Chartres"

continuent

d'inspirer

croyants

et

non-croyants,

témoignant

de

la

persistance

d'une

œuvre

qui

transcende

les

clivages entre littérature profane et texte religieux.

Conclusion : Un classique, entre foi et littérature

Les "Cinq prières de Chartres" occupent une place unique dans la littérature spirituelle française.

Elles représentent l'aboutissement de la quête religieuse de Charles Péguy, tout en incarnant un renouveau de la dévotion mariale au début du XXe siècle.

Cette

œuvre

reste

indissociable

de

l'histoire

personnelle

de

son

auteur,

sa

conversion

en

1907,

le

pèlerinage

accompli

pour

la

guérison

de

son

fils,

mais

aussi

de

la tradition chartraine (de Chartres) millénaire.

La cathédrale, ses vitraux bleus, sa Vierge vénérée constituent plus qu'un décor.

Ils sont la matrice même de l'inspiration poétique.

Par-delà leur dimension religieuse, ces prières nous interrogent sur les liens entre expérience spirituelle et création littéraire.

Péguy démontre qu'une authentique démarche de foi peut nourrir une œuvre d'art exigeante, sans concession ni sur le plan spirituel, ni sur le plan esthétique.

Cent ans après leur composition, les "Cinq prières de Chartres" continuent de résonner pour les lecteurs contemporains.

Elles

nous

invitent

à

redécouvrir

ce

dialogue

entre

ciel

et

terre,

entre

tradition

et

modernité,

entre

prière

personnelle

et

héritage

collectif

qui

caractérise

la

grande littérature spirituelle.